La nutrition entérale fait partie des piliers de la nutrition clinique. Elle permet d’apporter, via une sonde, tous les nutriments nécessaires lorsque l’alimentation orale est insuffisante ou impossible. Loin de se résumer à une “perfusion de calories”, elle s’inscrit dans une démarche globale de soin, avec des objectifs précis, un protocole rigoureux et un suivi attentif. Voici un guide complet et concret pour comprendre quand l’initier, comment la mettre en place et la faire évoluer en toute sécurité, à l’hôpital comme à domicile.

Qu’est-ce que la nutrition entérale ?

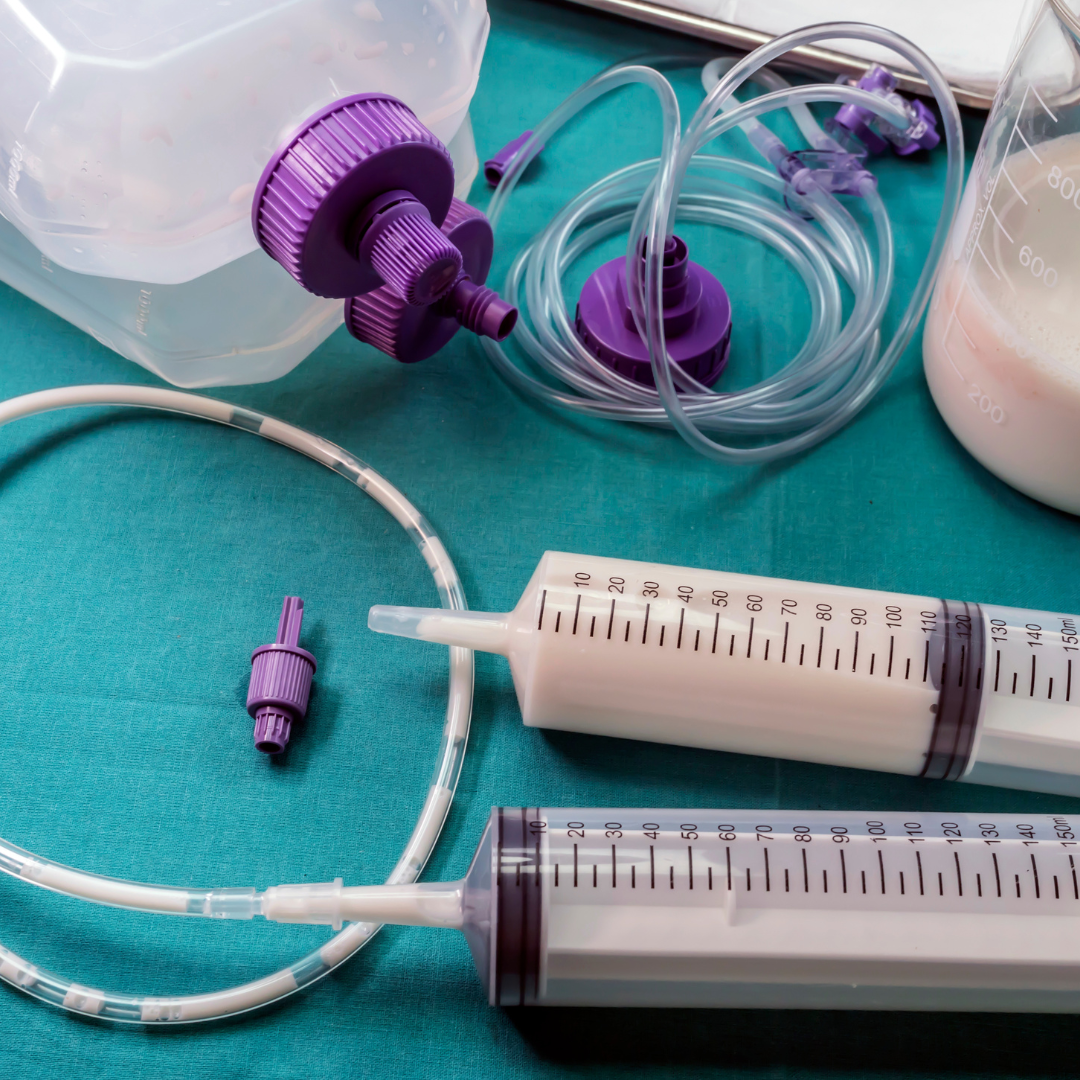

L’alimentation entérale consiste à administrer un mélange nutritif directement dans le tube digestif, en utilisant une sonde. Elle respecte le trajet physiologique des nutriments, ce qui favorise l’intégrité de la muqueuse intestinale, limite le risque infectieux et contribue au maintien du microbiote.

Les voies d’administration

- Nasogastrique (SNG) ou nasoduodénale/naso-jéjunale (SND/SNJ) : sonde souple introduite par le nez. Adaptée aux besoins de courte ou moyenne durée (jours à quelques semaines).

- Gastrostomie percutanée endoscopique (PEG) : ouverture réalisée au niveau de l’estomac. Indiquée pour des besoins prolongés (mois/années), notamment en neurologie ou en cancérologie ORL.

- Jéjunostomie (PEJ) : accès direct au jéjunum, utile en cas de reflux sévère, de gastroparesie ou de risque d’aspiration élevé.

Les formules nutritionnelles

- Standard polymérique (1 à 1,5 kcal/ml) : la plus fréquente, complète en macro et micronutriments.

- Hyperprotéinée/hypercalorique : pour besoins augmentés (cancer, plaies, dénutrition sévère) ou restriction hydrique.

- Semi-élémentaire/oligopeptidique : mieux tolérée en cas de malabsorption ou de pancréatite.

- Spécifiques : adaptées au diabète (profil glucidique modéré et fibres), à l’insuffisance rénale (contrôle des électrolytes), à l’insuffisance hépatique ou aux besoins pédiatriques.

La plupart des mélanges sont sans lactose et sans gluten. Le choix dépend de la pathologie, des objectifs et de la tolérance digestive.

Quand la proposer ? Indications et limites

Principales indications

- Dysphagie et troubles de la déglutition (AVC, maladies neurodégénératives, cancers ORL).

- Dénutrition ou risque de dénutrition (perte de poids, anorexie liée à la maladie, apports oraux insuffisants).

- Chirurgie digestive, traumatologie, brûlures, réanimation : besoins accrus et alimentation orale impossible ou contre-indiquée.

- Gastroparesie ou affections gastro-intestinales justifiant un apport distale (voie jéjunale).

Contre-indications et précautions

- Contre-indications majeures : ischémie intestinale, occlusion non levée, iléus paralytique, perforation digestive, vomissements incoercibles.

- Précautions : reflux gastro-œsophagien important, risque d’aspiration, troubles sévères de la vidange gastrique, instabilité hémodynamique (débuter prudemment, parfois en jéjunal).

Quand le tube digestif est inutilisable, la nutrition parentérale (intraveineuse) est envisagée. Sinon, l’entérale est privilégiée pour ses bénéfices métaboliques et son meilleur profil de sécurité.

Mise en place : du protocole hospitalier au domicile

Bilan initial

- Évaluation nutritionnelle : poids, IMC, perte pondérale récente, sarcopénie probable, apports spontanés.

- Biologie de base : glycémie, sodium, potassium, magnésium, phosphore, bilan hépatique, créatinine, CRP, hémogramme.

- Objectifs : maintien/reprise pondérale, cicatrisation, amélioration de la tolérance à l’effort, qualité de vie.

Placement de la sonde et démarrage

- Vérification de la position (radiographie pour SNG/SNJ, contrôle endoscopique pour PEG/PEJ).

- Démarrage progressif : souvent 20–30 ml/h, augmentation par paliers en 24–72 h selon tolérance.

- Position du patient : buste relevé à 30–45° pendant l’administration et 30–60 min après.

Modes d’administration

- En continu par pompe : meilleur contrôle de la tolérance, recommandé au début et en jéjunal.

- En fractionné/bolus (gravité ou seringue) : proche des repas, pratique à domicile via gastrostomie, si tolérance acquise.

Bonnes pratiques essentielles

- Rinçage systématique de la sonde (30–50 ml d’eau) avant et après chaque administration et médicament.

- Médicaments : privilégier les formes liquides; ne jamais écraser les comprimés à libération prolongée; un médicament à la fois avec rinçage intermédiaire.

- Hygiène : lavage des mains, conservation des poches selon recommandations, changement des tubulures selon le protocole (souvent toutes les 24 h pour les liquides ouverts).

- Soin du site de gastrostomie : surveillance quotidienne, nettoyage doux, rotation de la sonde si indiqué, pansement sec si suintement.

Exemple concret : Mme L., 78 ans, dysphagie post-AVC. Démarrage à 25 ml/h pendant 24 h, puis augmentation à 50 ml/h si absence de nausées et résidus gastriques acceptables selon protocole. Passage en prises fractionnées après une semaine, retour à domicile avec pompe nocturne pour libérer la journée.

Calcul des besoins et personnalisation

- Apport énergétique : en pratique 25–30 kcal/kg/j (ajuster selon l’âge, l’activité, la fièvre, la cicatrisation, le surpoids ou l’obésité).

- Protéines : 1,2–1,5 g/kg/j (jusqu’à 2 g/kg en situations hypercataboliques si la fonction rénale le permet).

- Hydratation : environ 30–35 ml/kg/j, à adapter selon l’insuffisance cardiaque, rénale, les pertes (diarrhées, drains), la fièvre.

- Fibres : utiles pour la régularité du transit; prudence en cas d’occlusion ou de diarrhées sévères.

- Micronutriments : les formules complètes couvrent les besoins; une supplémentation spécifique peut être requise (vitamine D, thiamine avant renutrition à risque).

Le diététicien ajuste le volume, la densité calorique et le mode d’administration. Chez le patient diabétique, on privilégie des mélanges à index glycémique modéré et on répartit les apports. Chez l’insuffisant rénal, on prend en compte sodium, potassium, phosphore et quantité de protéines.

Suivi clinique et biologique

- Fréquence : rapprochée au début (hebdomadaire), puis mensuelle et à chaque changement clinique.

- Paramètres à surveiller : poids, œdèmes, pression artérielle, tolérance digestive (nausées, vomissements, diarrhée, constipation), débit urinaire, symptômes de reflux.

- Biologie : glycémie, électrolytes (Na, K), magnésium, phosphore (surtout la première semaine en cas de risque de syndrome de renutrition), créatinine, enzymes hépatiques. Adapter selon contexte.

- Objectifs fonctionnels : reprise d’autonomie, cicatrisation, amélioration des capacités à l’effort, confort de vie.

À domicile, un prestataire de santé peut assurer la fourniture du matériel (pompe, poches, tubulures), l’éducation thérapeutique et une astreinte technique. En France, la prescription hospitalière ouvre, sous conditions, une prise en charge par l’Assurance Maladie.

Prévenir et gérer les complications

Complications mécaniques

- Obstruction de sonde : prévention par rinçages réguliers; en cas d’obstruction, essayer eau tiède, solution enzymatique selon protocole; éviter les boissons gazeuses sucrées.

- Migration/malposition : vérifier les repères; en cas de doute (toux, désaturation, voix rauque à l’installation), arrêter immédiatement et contrôler la position.

Complications digestives

- Naussées, vomissements, sensation de plénitude : réduire le débit, fractionner, passer en jéjunal, envisager prokinétiques si prescrits.

- Diarrhée : vérifier antibiotiques et laxatifs, écarter une cause infectieuse, réduire le débit, opter pour une formule avec fibres solubles, corriger l’hydratation et les électrolytes.

- Constipation : augmenter les apports hydriques, introduire des fibres si non contre-indiquées, encourager la mobilisation, revoir la médication (opioïdes).

- Reflux/aspiration : privilégier la position semi-assise, réduire les volumes par bolus, envisager une voie jéjunale.

Complications métaboliques

- Hyperglycémie : adapter la répartition des apports, privilégier une formule adaptée, ajuster le traitement antidiabétique.

- Hyponatrémie, hypokaliémie, hypomagnésémie, hypophosphorémie : fréquentes au démarrage chez les sujets dénutris; dépistage et correction protocolisés.

- Syndrome de renutrition inappropriée : prévenir par une réintroduction progressive des apports et une supplémentation en thiamine; surveillance stricte des électrolytes.

Complications infectieuses

- Site de gastrostomie : rougeur, douleur, suintement. Hygiène locale quotidienne; consulter en cas de fièvre, douleur intense ou écoulement purulent.

Vie quotidienne, autonomie et voyages

- Repères de vie : certains patients préfèrent une perfusion nocturne pour conserver leurs journées libres; d’autres optent pour des bolus à heures fixes.

- Alimentation orale : si l’équipe valide, de petites prises par la bouche restent possibles (rééducation à la déglutition), en complément et sous contrôle.

- Activité physique : encouragée, adaptée à l’état du patient; attention à la sécurisation de la sonde.

- Déplacements : prévoir suffisamment de poches/formules, des batteries pour la pompe, une attestation médicale pour le transport aérien.

Exemple concret : M. T., 52 ans, cancer ORL. Après pose de PEG, il reçoit des bolus 5 fois par jour. Il reprend le travail à temps partiel avec des horaires aménagés et un sac discret pour transporter son matériel. Tolérance digestive améliorée après passage à une formule avec fibres solubles.

Questions fréquentes

Peut-on encore manger en ayant une sonde ?

Oui, si le médecin et l’orthophoniste l’autorisent. L’alimentation par sonde complète ou remplace les apports oraux selon les cas. La reprise de textures adaptées se fait progressivement et en sécurité.

Combien de temps dure une nutrition par sonde ?

Variable : de quelques jours après une chirurgie à plusieurs mois/années pour des maladies chroniques. L’arrêt se discute lors du retour d’une déglutition efficace et d’apports oraux suffisants.

La sonde fait-elle mal ?

La gêne est surtout initiale. Une bonne fixation, des soins quotidiens et le choix du bon calibre limitent l’inconfort. En cas de douleur persistante, il faut consulter.

Quid de la vie sociale ?

Avec l’aide de l’équipe soignante, la plupart des patients réorganisent leurs routines et reprennent une vie active. Les dispositifs actuels sont discrets et transportables.

En bref

La nutrition entérale est une solution efficace, physiologique et sûre pour couvrir les besoins nutritionnels quand l’alimentation orale ne suffit plus. Son succès repose sur trois piliers : une indication bien posée, une mise en place rigoureuse et un suivi attentif, tant clinique que biologique. Personnalisée à la situation de chaque patient, elle contribue à prévenir la dénutrition, à favoriser la cicatrisation et à améliorer la qualité de vie, à l’hôpital comme à domicile.

Pour aller plus loin, découvrez les sets de soins naturels conçus par 7homecare pour accompagner votre bien-être au quotidien.